髪の染め方の種類やヘアカラー剤の種類を知ってますか?

どんな種類があるのか、わからない人もいるのではないでしょうか。

髪の染め方の種類には、ワンカラー、ハイライト、ローライト、インナーカラー、グラデーションカラーなどがあり、ヘアカラー剤の種類には、ヘアカラー、ヘアマニキュア、ヘアブリーチ、塩基性染料、ヘナなどがあります。

この記事では、髪の染め方の種類とヘアカラー剤の種類について、美容師の観点からわかりやすく説明します。

髪の染め方の種類

髪の染め方の種類には、ワンカラー、ハイライト、ローライト、インナーカラー、グラデーションカラーなどがあり、それぞれの特徴があります。

ワンカラー

ワンカラーとは、髪全体を一色で塗る染め方です。

一色で塗るので、髪全体の色を均一にできるのが特徴です。

シンプルで洗練されたデザインが演出できます。

ハイライト

ハイライトとは、髪の一部に明るい色を加える染め方です。

髪に立体感をつけて、ツヤ感や明るさを与えられるのが特徴です。

髪のボリューム感を強調したり、顔まわりを華やかに見せることができます。

ローライト

ローライトとは、髪の一部に暗い色を加える染め方です。

髪に陰影をつけて、深みや落ち着きを与えられるのが特徴です。

顔まわりや髪の下層部に入れることで、強調したい部分を引き立てることもできます。

インナーカラー

インナーカラーとは、髪の内側に異なる色を加える染め方です。

コントラストをつけて、大胆なアクセントを与えられるのが特徴です。

髪を動かすと色が見えるサプライズ感があり、控えめながらも遊び心のあるデザインが演出できます。

グラデーションカラー

グラデーションカラーとは、髪の根本から毛先にかけて徐々に色を変える染め方です。

段階的に色の濃淡をつけて、大きな明暗の流れを与えられるのが特徴です。

滑らかな色の移行により、メリハリのあるダイナミックなデザインが演出できます。

その他の染め方

バレイヤージュ

バレイヤージュとは、髪の根本から毛先にかけてランダムに明るい色を加える染め方です。

ハイライトとグラデーションカラーを合わせたようなデザインにできるのが特徴です。

イヤリングカラー

イヤリングカラーとは、耳まわりにインナーカラーを入れる染め方です。

名前のとおりイヤリングのようにさりげなく見え隠れするのが特徴です。

スライシング

スライシングとは、髪の一部をスライスで取って明るい色を加える染め方です。

明確なセクション分けにより、際立った違いを与えられるのが特徴です。

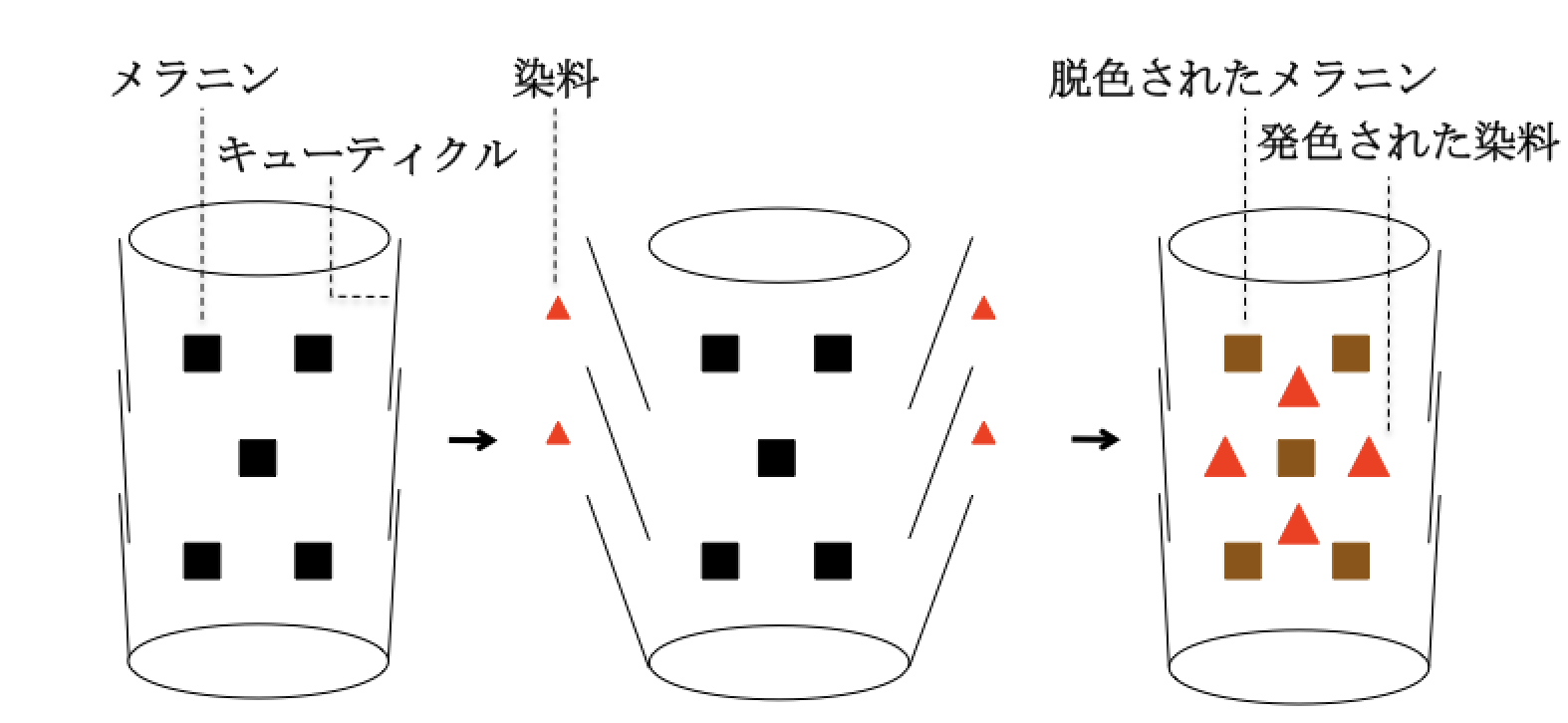

ダブルカラー

ダブルカラーとは、髪の色素を脱色した後、色を加える染め方です。

髪の色素を脱色することにより、鮮やかな色や透明感のある色を表現できるのが特徴です。

これらの髪の染め方は組み合わせることもでき、組み合わせることによりデザインの幅を大きく広げることができます。

ヘアカラー剤の種類

ヘアカラー剤の種類には、ヘアカラー、ヘアマニキュア、ヘアブリーチ、塩基性染料、ヘナなどがあります。

ヘアカラー(酸化染毛剤)

ヘアカラー剤のなかでも、圧倒的に使用されているのがヘアカラーです。

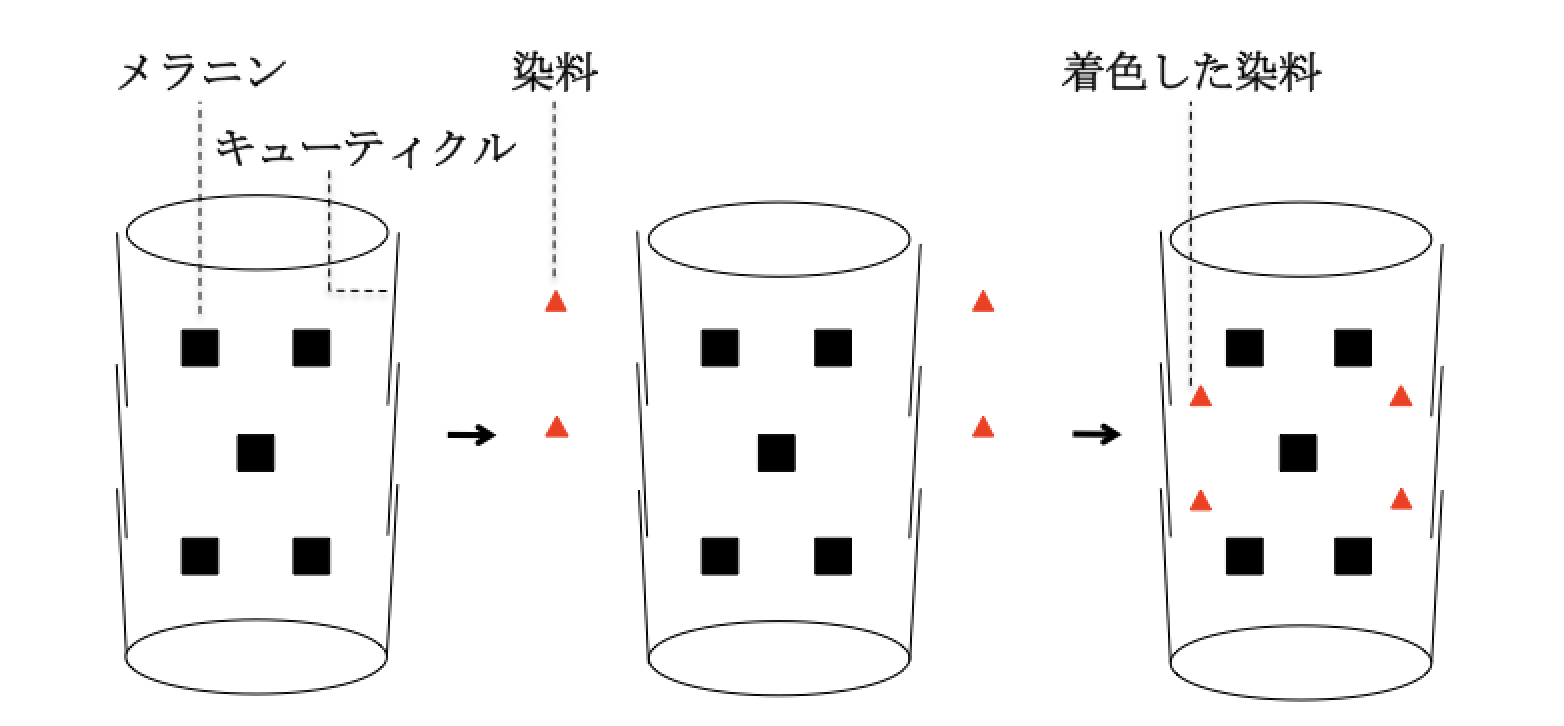

ヘアカラーは、脱色すると同時に染料が発色し、染色することができます。

髪のキューティクルを開き、髪の内部に染料を浸透できるので、色持ちが良いです。

ただし、アルカリや活性酸素が発生する影響などにより、ダメージを伴います。

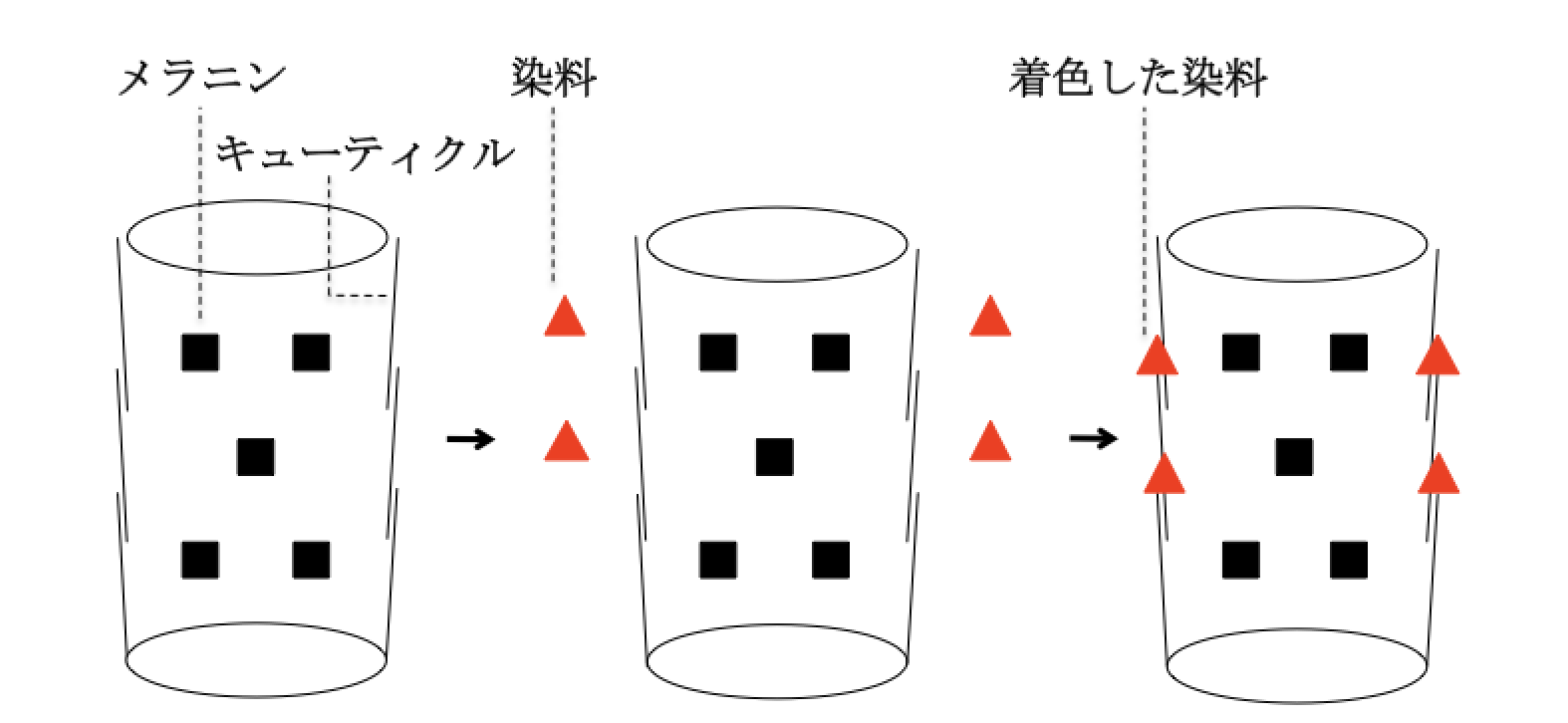

ヘアマニキュア(酸性染毛料)

ヘアマニキュアは、黒髪に使用しても変化はなく、脱色された髪か白髪の染色に効果を発揮します。

髪の表面に染色するため、色持ちはヘアカラーより短いです。

染料が化学反応をせずに染色できるため、ビビットな色が表現できます。

ダメージはほぼありません。

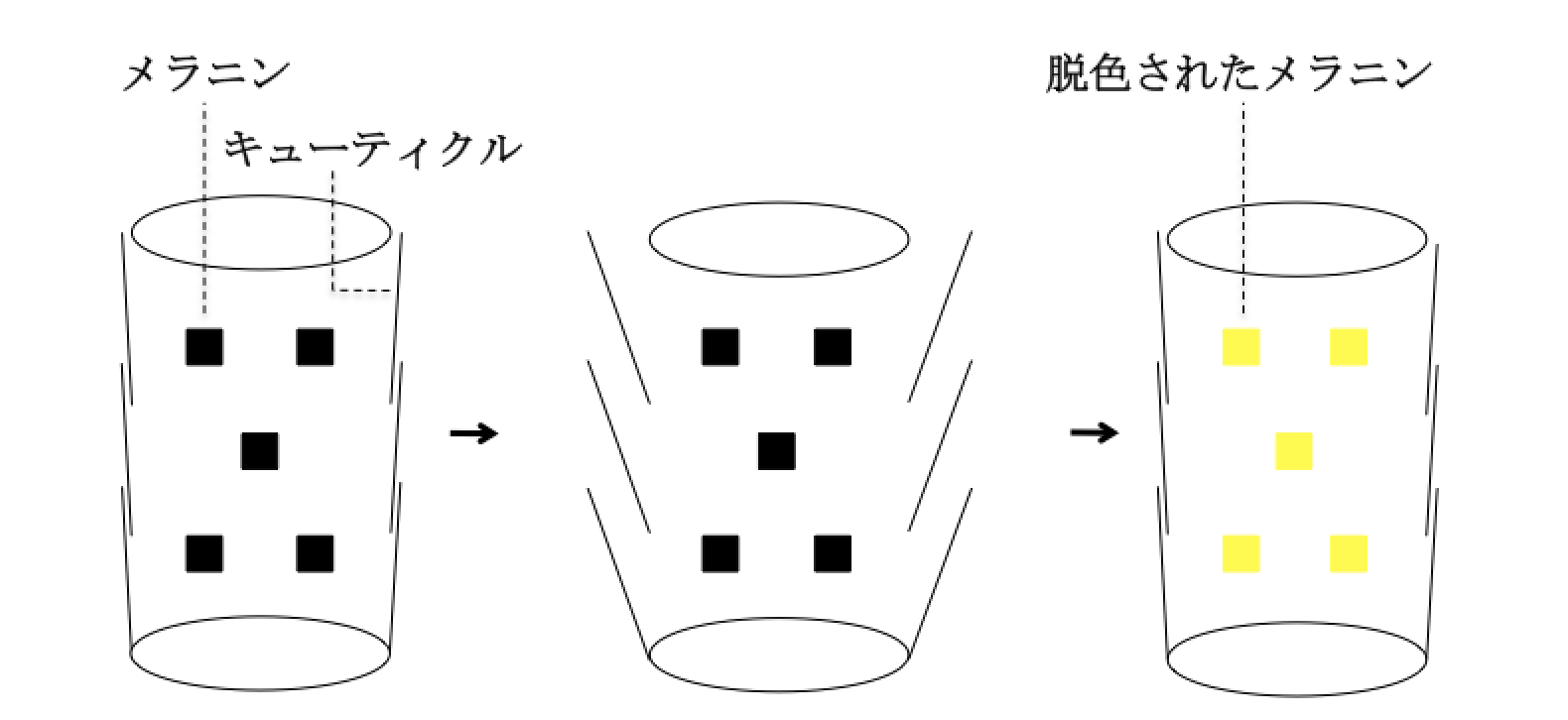

ヘアブリーチ(脱色脱染剤)

ヘアブリーチは、メラニン色素を脱色すると同時に、ヘアカラーで染めた染料を脱染します。

強い脱色効果と脱染効果によるダメージが大きいので、使い方には十分注意が必要です。

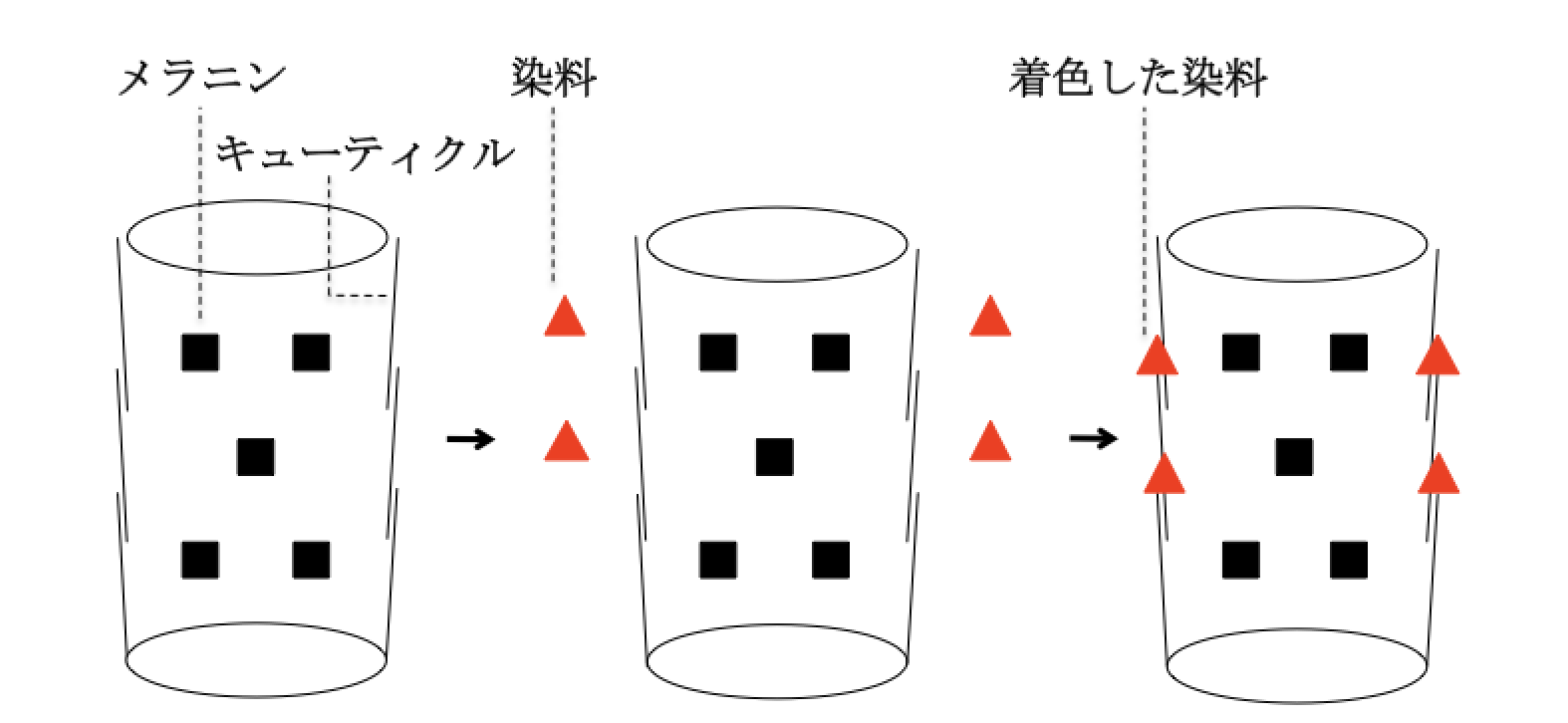

塩基性染料(カラートリートメント)

塩基性染料は、黒髪や白髪に使用しても変化はなく、脱色された髪の染色に効果を発揮します。

髪の表面に染色するため、色持ちはヘアカラーより短いです。

ヘアマニキュアのようにビビットな色が表現できます。

ダメージはほぼありません。

ヘナ(草木染め)

ヘナは、脱色する力がないので、黒髪に使用しても変化はなく、白髪の染色に効果を発揮します。

植物を乾燥させた天然の染料で、オレンジ色の色素をもち、髪のタンパク質に付着し染色します。

髪の表面にからみつき、皮膜をつくるトリートメント効果もあります。

ダメージはほぼありません。

その他のヘアカラー剤

HC染料

HC染料は、塩基性染料の助剤として使用されることが多く、色の幅や着色の力などを補う働きをしています。

毛髪のキューティクル間に浸透して着色することができます。

毛髪着色料

顔料や油溶性染料を髪の表面に付着させ、一時的に染色するもので、シャンプーで洗い流せます。

カラースプレーやマスカラカラーなどで用いられています。

非酸化染毛剤

鉄イオンとタンニン等のポリフェノールによって黒色の色素をつくり、毛髪を染色します。

オハグロ式と呼ばれますが、最近はほとんど見かけません。

| 脱色効果 | 白髪染め | 色持ち | ダメージ | |

| ヘアカラー | ○ | ○ | ○ | あり |

| ヘアマニキュア | × | ○ | △ | ほぼなし |

| 塩基性染料 | × | × | △ | ほぼなし |

| ヘナ | × | ○ | ○ | ほぼなし |

髪の染め方やヘアカラー剤の選び方

明るい髪色に染めたい

明るい髪色に染めたい場合は、ヘアカラー(酸化染毛剤)を使用するのが効果的です。ヘアカラー以外の染料は脱色効果がないため、単品では明るい色には染められません。

個性的な髪色に染めたい

個性的な髪色に染めたい場合は、ハイライトやインナーカラーを加えると効果的です。また、脱色した髪に色を加えて、鮮やかな色や透明感のある色にするのも個性が出ます。

白髪をしっかり染めたい

白髪をしっかり染めたい場合は、ヘアカラーの白髪染めをするのが効果的です。ヘアカラーの白髪染めであれば頭皮は染まりにくいので、髪の根元までしっかり白髪を染めることができます。

白髪をぼかしたい

白髪をぼかしたい場合は、ハイライトを加えたり、明るめのヘアカラーにするのが効果的です。これにより、白髪との色の差が少なくなるので、白髪が目立ちにくくなります。

アレルギーリスクを避けて染めたい

アレルギーリスクを避けて染めたい場合は、ヘアカラー以外の染料を使用したほうがいいです。ヘアカラーにはジアミンというアレルギーリスクの高い化学物質が含まれているからです。

まとめ

髪の染め方の種類には、ワンカラー、ハイライト、ローライト、インナーカラー、グラデーションカラーなどがあり、ヘアカラー剤の種類には、ヘアカラー、ヘアマニキュア、ヘアブリーチ、塩基性染料、ヘナなどがあります。

それぞれの特徴を理解して、自分の目的に合った髪の染め方やヘアカラー剤を選ぶことが大切です。